تراجع قطيع الماشية بسهوب المغرب الشرقي: العوامل المتحكمة والانعكاسات السوسيومجالية والاقتصادية سهب تافراطة أنموذجا

Decline of livestock herds in the steppes of eastern Morocco: controlling factors and socio-spatial and economic implications Tafrata steppe as an example

بوݣلبة إسماعيل1، د. الحسن بلغيثري2

1دكتور في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة، المغرب. smail.bouguelba@ump.ac.ma

2أستاذ التعليم العالي، كلية الأداب والعلوم الانسانية جامعة محمد الأول، وجدة. المغرب. belrhitri2@yahoo.fr

مختبر: التواصل، التربية، الاستعمال الرقمي والإبداع. فريق البحث: تكنولوجيا المعلومات الجغرافية وتدبير المجال

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj62/11

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/62/11

المجلد (6) العدد (2). الصفحات: 129 - 142

تاريخ الاستقبال: 2025-01-04 | تاريخ القبول: 2025-01-15 | تاريخ النشر: 2025-02-01

المستخلص: يلعب الإنتاج الحيواني دوراً هاماً في تحسين سبل عيش أسر مربي الماشية بسهب تافراطة شمال شرق المغرب، إلا أنه على الرغم من أهمية هذا القطيع بالمجال، فالمعلومات عن الموضوع تظل محدودة للغاية خاصة بجوانب أنظمة إنتاج الثروة الحيوانية وموارد الأعلاف والتحولات التي يعرفها قطيع الماشية. يكتسي هذا البحث أهميته في تسليط الضوء عن هذه الجوانب التي تؤثر على الإنتاج الحيواني. فقد أظهرت النتائج أن قطيع الماشية بالمجال عرف تراجع ملحوظ خلال العقود الأخيرة نتيجة تداخل العديد من العوامل مما ساهم في حدوث انعكاسات سوسيومجالية واقتصادية أثرت على سبل عيش الساكنة الريفية.

الكلمات المفتاحية: قطيع الماشية، الإنتاج الحيواني، التحولات، سهب تافراطة، الانعكاسات.

Abstract: Animal production plays an important role in improving the livelihoods of livestock breeders in the Tafrata plain in northeastern Morocco. However, despite the importance of this herd in the area, information on the subject remains very limited, especially in terms of livestock production systems, feed resources, and the transformations experienced by the livestock herd. This research is important in shedding light on these aspects that affect livestock production. The results showed that the livestock herd in the area has experienced a significant decline in recent decades as a result of the interaction of many factors, which contributed to the occurrence of socio-spatial and economic repercussions that affected the livelihoods of the rural population.

Keywords: Livestock, Animal Production, Transformations, Tafrata plain, Repercussions.

مقدمة

تلعب الثروة الحيوانية دورًا حيويًا في تحسين سبل عيش الرعاة في العديد من المناطق الريفية بالعالم خاصة بالمجالات الجافة وشبه الجافة، فهي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل والأمن الغذائي وتلعب دور مهم في الاقتصادات العالمية التي تعتمد على الإنتاج الحيواني، ورغم هذه الأهمية يواجه مربي الماشية تحديات عديدة كنقص الأعلاف وتزايد حدة التغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد الرعوية مما يؤدي إلى تراجع إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال تراجع حجم قطيع الماشية. لذا، فإن دراسة التحولات التي تطرأ على الثروة الحيوانية تكتسي أهمية بالغة لتحسين تدبيرها وتقديم الدعم المناسب لتعزز تأثيرها الإيجابي على حياة الرعاة واستدامة سبل عيشهم.

تستحود القارة الإفريقية على ثلث تعداد الثروة الحيوانية في العالمGilbert,2018))، وتساهم بنحو 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإفريقية(Balehegn, 2021)، ولقد شكلت الثروة الحيوانية بالمغرب محور اهتمام مجموعة من الباحثين والفاعلين منذ بداية القرن العشرين، خاصة بعد نزوح السكان الرحل للاستقرار بسبب تدهور المراعي، الذي أدى إلى فقدان الكتلة الحيوية وتراجع التنوع البيولوجي للنباتات، مما ساهم في انخفاض كبير للإنتاجية الرعوية وتراجع الأحجام الهائلة للقطيع، كما يكتسي القطاع الرعوي بالمنطقة الشرقية للبلاد ــــــ وعلى غرار معظم الأرياف المغربية ــــــ مكانة محورية ضمن المنظومة البيئية والسوسيو-اقتصادية على السواء، خاصة، من خلال قوته العاملة، وامتدادها المجالي، وحجم السكان الذين يمارسونها، كما يشكل المصدر الأساسي لدخل غالبية الأسر القروية بهذه المجالات الجافة وشبه الجافة بنسبة تزيد عن95 % في ظل قطيع تجاوز عتبة 2819000 رأس (68% أغنام، 22% ماعز، 10% أبقار)، وهو ما يشكل حوالي10% من مجموع القطيع على المستوى الوطني(منوغرافية جهة الشرق المغربية،2018). وتميز النظام الرعوي في الهضاب العليا التي تنتمى لسهوب المغرب الشرقي بمراعي واسعة (3.2 مليون هكتار) وسيطرة تربية الأغنام ب1.2 مليون رأس(Bechchari,2014)، حيث شكلت هذه المراعي دعامة اقتصادية محلية مهمة للسكان بهذا المجال(رحموني،2014). ويعتبر سهل تافراطة من أبرز المجالات الرعوية التي حظيت بمكانة متميزة بسهوب المغرب الشرقي، باعتباره حاضنة تاريخية لمجتمع رعوي قديم، اعتمد على طرق تقليدية في حركية الترحال الرعوي، غير أن هذا المجال، أضحى مسرحا للعديد من التحولات العميقة خلال العقود الأخيرة، والمرتبطة أساسا بتراجع أنظمة الرعي التقليدية(بوݣلبة،2024)، وفرضت وضعية هشاشة الوسط الطبيعي بسهل تافراطة استعمال تقنيات وطرق فلاحية خاصة، فكان التحكم في موارد المجال الرعوية وتوزيع فترات استغلالها من العناصر التي استأثرت اهتمام الساكنة البدوية منذ القدم وكونت نسيجا خاصا للبنية التاريخية لدى قبائل السهل، لذلك كان التحكم بالمنظومة المجالية في تفاعل مع الموارد الرعوية وتوزيعها الجغرافي من بين الجوانب السوسيو-مجالية التي ميزت تنظيم المجال وأعطت مشهدا فلاحيا متميزا يتشكل من قطيع ماشية متنوع وغطاء نباتي غني ومتباين جغرافيا بالمجال الانتجاعي الواسع لقبائل السهوب.

إن ما ميز المشهد الرعوي بمجال الدراسة في السابق إضافة إلى غنى موارده الرعوية هو انتشار قطيع كبير ومتنوع. وبالرغم أن طبيعة السهب تصلح وتتلاءم مع انتشار فصيلة الأغنام، إلا أن هذا لم يمنع من تواجد أعداد مهمة من الأبقار والماعز، هذه الأخيرة كانت تستفيد من المراعي الجبلية الصيفية المرتبطة بالانتجاع في كعدة دبدو والهوامش الأخرى للسهل التي تنسجم مع طبيعة رعيها، وارتباطا بتحركات القطيع والسكان المستمرة كانت الإبل وسيلة مهمة للتنقل، خاصة بالنسبة للقبائل العربية كالسجع..، لكن سرعان ما تم التخلي عليها مع تراجع الانتجاع ونزوح الرحل نحو الاستقرار. وتتمحور إشكالية الدراسة حول سؤال مركزي أساسي : إلى أي حد ساهم تراجع الثروة الحيوانية لعدة عوامل في إحداث تحولات سوسيو مجالية واقتصادية بسهل تافراطة؟

1.مجال الدراسة

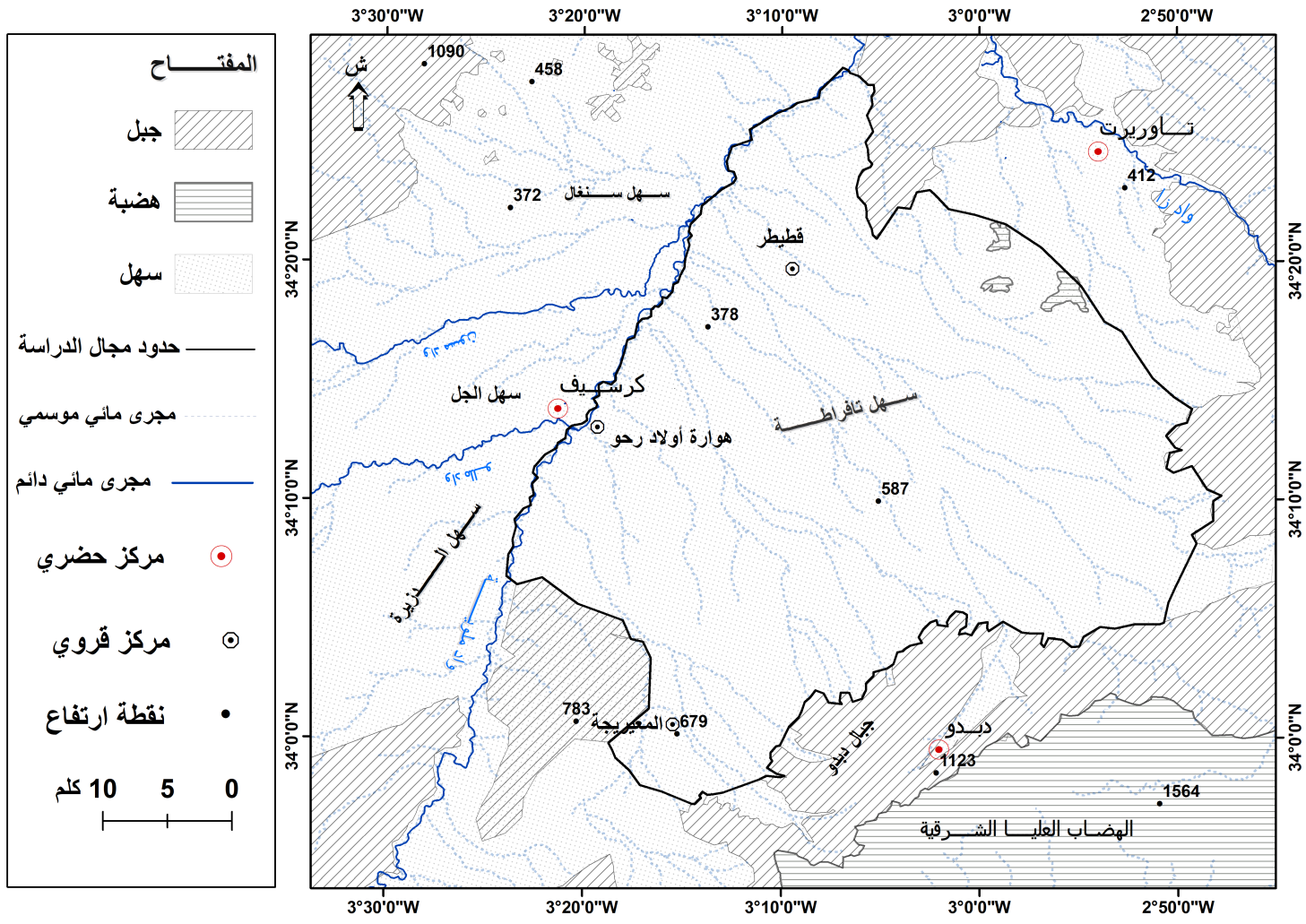

يعتبر سهل تافراطة من أهم السهول المتواجدة بحوض جرسيف شمال شرق المغرب، يمتد في اتجاه الشرق إلى جبل أولاد أعمرو وحوض واد العابد، كما يحده جنوبا كثلة دبدو وجبال سيدي لحسن ويحده من الناحية الجنوبية الغربية سهل معروف ومن الناحية الشمالية واد ملوية. هذا الموضع الجيد لسهل تافراطة جعله مسرحا ملائما للحياة الرعوية للعقود طويلة وتجسيدا لتحولات مجالية سريعة خلال العقود الأخيرة.

خريطة رقم1: المجال السهلي لتافراطة وهوامشه الجغرافية

المصدر: خرائط المجال الطبوغرافية، 50000/1

لقد ظل مجال الدراسة لعقود طويلة يعتمد على حركة الترحال (الانتجاع) التي كانت تمارسها مجموعة من قبائل الرحل المتسمة بخاصية التآزر والانسجام بين مجموعاتها البشرية في إطار كيان قبلي إلى حدود العهد الاستعماري (الذي أحدث خلل في النظام الاجتماعي)، مما انعكس إيجابا على استدامة الموارد الطبيعية وشكل تكيفا مع الظروف المناخية الصعبة، خاصة وأن المجال لا يخضع كثيرا للضغط البشري نتيجة التنقل الحر للقطيع والسكان بسبب ضعف القيود المجالية، مما أعطي للغطاء النباتي فرصة مهمة للتجدد. وتجدر الإشارة إلى أن حركة الرعي بمجال الدراسة ظلت مرتبطة بشكل أساسي باختلاف توزيع مؤهلات الوسط حسب العنصر الطبوغرافي والمناخي، لكن سرعان ما تلاشي هذا النمط المعيشي التقليدي وتراجعت أحجام القطيع مع تدهور الموارد الرعوية لعدة عوامل طبيعية وأخرى بشرية،ـ مما أدى الى مجموعة من الانعكاسات السوسيومجالية والاقتصادية

2.منهجية وأدوات العمل

لقد اعتمدت الدراسة على مناهج وأدوات وتقنيات متعددة كالمنهج الإحصائي الذي يعني تجميع المادة العلمية كميا، وهو بذلك يعكس البحث العلمي في صورة رياضية بالأرقام والرسوم البيانية أي في صورة كمية لمعطيات الظاهرة الجغرافية المدروسة، حيث تم تصنيف معطيات عن حجم القطيع وتحليلها حسب ما تتطلبه الدراسة من تحليل العناصر المرتبطة بالرعي من خلال استخدام الدلائل والإحصائیات الرسمية المعبرة عن ذلك. كما تم الاعتماد على المنهج التاريخي وهو ما يتوافق مع موضوع البحث وهي دراسة وتتبع لظاهرة جغرافية تاريخية لإبراز أهم التحولات التي لحقت الإنسان في استغلاله للمجال على مدة عقود في تربية الماشية حيث؛ أن رصد التحولات التي طرأت على تربية الماشية من خلال بعد الزمن يقتضي استعمال هذا المنهج لفهم خصائص هذه التحولات وما ترتب عنها من انعكاسات مع تحديد العوامل المفسرة لهذا التحول. وقد شمل العمل الميداني المعتمد في البحث مجموعة متنوعة من الأساليب بما في ذلك الملاحظة المباشرة والمقابلة والاستمارة حيث ركزت هذه الأخيرة على أسئلة متعلقة بأدوات وأشكال وطرق استغلال تربية الماشية وحجم القطيع والتحولات التي طرأت على النشاط الرعوي بالإضافة إلى معطيات متعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية.

3.النتائج والمناقشة

1.3 تربية الماشية بسهل تافراطة: تراجع حجم القطيع والاتجاه نحو تربية الماشية المكثفة

1.1.3 الأهمية السوسيو مجالية والاقتصادية لتربية الماشية بسهب تافراطة

اتخذ التنظيم المجالي المغربي بشكل عام والمغرب الشرقي على وجه الخصوص بالمجالات الرعوية التي تشكل مظهرا لحياة البدو الرحل طابع جماعيا في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عبر سيادة ملكية الانتفاع الجماعية للأراضي وفق تنظيم قبلي محكم له خلفيات متعددة يستمد منها قوته. لقد شكل حوض جرسيف بشكل عام وسهل تافراطة بشكل خاص مجالا لتحركات القبائل قبل دخول المستعمر بسبب انتشار ظاهرة الرعي الترحالي التقليدي التي تعتبر النمط المعيشي الاقتصادي الأساسي للسكان بالمغرب الشرقي، والقائمة على البحث على أجود الأراضي الرعوية لتوفير مورد الكلأ للماشية. وقد لعبت تربية الماشية دورًا مهمًا في الحياة الاقتصادية للعديد من هذه المجتمعات العربية والأمازيغية الشرقية، إن لم يكن جلها، فقد اكتشف Voient”” آثار ساحات فناء واسعة تشير إلى الرعي والماشية في عدة قرى مهجورة بالقرب من العيون في شرق المغرب، كما تشير كل هذه الحقائق، إلى أن الزراعة وتربية الماشية كانتا مهمتين للسكان، ولكن التوازن ينكسر لصالح أحد منها أو آخر من هذه الأنشطة وفقًا للموارد المحلية وللعوامل المناخية.

يمكن القول على أن المجالات الجبلية كانت ترتكز على الزراعة والتنقل المحدود للرعي، وهو ما تشير إليه المدرجات الزراعية ومخازن الحبوب بجبال الأطلس المغربية، بينما المجالات المنخفضة السهلية كسهل تافراطة وغيره من سهول المغرب، كانت تعتمد على الرعي الواسع بشكل أساسي منذ فترة الغزو الروماني وما قبل ذلك رغم وجود اختلافات بين السهول الغربية المغربية الرطبة والشرقية الصحراوية. وعلى مر قرون عديدة وضع السكان الأمازيغ تقنيات الري المختلفة من أجل استغلال مياه الجريان السطحي الشحيحة والاحتفاظ بها لاستغلالها في الزراعة، وقد وفر ذلك أساسا جيدا للزراعة، بالإضافة إلى تربية الماشية التقليدية مع الترحال بالماشية لمسافات قصيرة أو بعيدة، والتى كانت عنصرا مهما بنفس القدر في الاقتصاد البدوي التقليدي. “هذه الحضارة الفلاحية أعطت لمنطقة المغرب العربي ما قبل الصحراء درجة معينة من الوحدة حتى العصور الوسطى. وفي المقابل ظلت الجبال الساحلية فارغة إلى حد كبير خلال هذه الفترة واحتلتها مجتمعات ذات اقتصادات أقل تقدما ومستويات معيشية منخفضة جدا”(Lawless,1972)، وفي نفس السياق النتيجة الرئيسية لوصول القبائل العربية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر إلى المغرب بشكل عام وسهل تافراطة والمغرب الشرقي بشكل خاص كانت على الأرجح “تحويل بعض المجموعات البشرية من مزارعين إلى أسلوب الحياة العربية البدوي المعتمد على الرعي بسبب الضغط الذي مارسه الوافدون الجدد، أو مجرد الاتصال بهم، هو الذي دفع أعدادًا كبيرة من الفلاحين إلى هجر قراهم ومدرجاتهم لصالح اقتصاد رعوي أكثر، وأسلوب حياة بدوي أكثر تنقلاً ومعتمد على مسكن الخيمة، وشكل ممر وجدة- تازة الذي يمتد لأكثر من 200 كيلومتر، مجال لمرور القوافل التجارية، كونه الرابط الوحيد بين شمال شرق وغرب المغرب، وأحيانا يكون طريق ممنوع من طرق قبائل السهول في الشرق أو الغرب حسب الظروف العامة، خاصة الطبيعية منها وفي فترات المجاعات والأوبئة ..

“إن انتشار السهول الشرقية المغربية بين مجموعة من الممرات الطبيعية، التي تشكل مجالا جافًا، وفراغًا حضريًا سابقا يحده من طرفيه مدينتي تازة من الغرب ووجدة على بعد 220 كم في الشرق، جعلت الظروف المادية القاسية لهذا الممر هامشا مغربيا لفترة طويلة، مسيرة بين مملكتي فاس وتلمسان لفترة طويلة” (Guitouni,1995). وإبان الفترة الاستعمارية ظهر فكر اقتصادي جديد تفككت معه الهياكل الاجتماعية والاقتصادية التقليدية المنظمة للمجال، لكن تجدر الإشارة إلى أن رؤية المستعمر للمناطق المغربية كانت تختلف من مجال إلى أخر حسب موارده الطبيعية ودرجة مقاومة سكانه له حيث؛ شكل الهاجش الأمني وبسط السيطرة الهدف الأول للسلطات الفرنسية ثم استغلال الموارد كمرحلة ثانية. ولقد “بقيت البنيات المجتمعية القبلية لأطلس الكبير لأسباب تاريخية وسوسيو تاريخية راسخة رغم تحديات التاريخ وما تشكل الإطار التنظيمي لصيرورة كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية والدينية، فالأمر الواضح : أن هدف السياسة الاستعمارية في الأطلس الكبير كان أولا وقبل كل شيء هو تحقيق السلم وليس تحويل البنيات السوسيو اقتصادية عكس ما كان يحدث في جهات أخرى من المغرب” (مهدي،2013)، خاصة بالمناطق السهلية والمنخفضات التي يشكل سهل تافراطة جزء منها، وهو التحديث الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى تغيير وتحول البنية السوسيو-مجالية والاقتصادية للسهل. وقد لعب سهل تافراطة دورا هاما في التهيئة الرعوية نتيجة للظروف التاريخية والطبيعية، كالمناخ والموارد النباتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للساكنة الرحل، وتعتبر الماشية بأشكالها المختلفة الرأسمال الذي يضمن الحقوق المجالية الرعوية والمكانة الاجتماعية داخل المجتمع الرعوي التقليدي، الذي عمل على تنظيم مجاله في إطار الانتجاع بين السهل والجبل والهضبة والذي سهرت على تطبيقه المؤسسات التقليدية الرعوية “أجماعة،القبيلة”عبر وضع مجموعة من الأعراف (القوانين)، هذه الحياة الرعوية شهدت تغييرا، من خلال انتقالها إلى حياة الاستقرار، وظهرت معها وظيفة جديدة للمجال السهلي، ارتبطت بممارسة الفلاحة العصرية والتقليدية و/ أو المزاوجة بينهما.

2.1.3 العوامل المتحكمة في تراجع حجم قطيع الماشية

لقد كان المجال السهلي غني بحجمه قطيعه وتنوعه، لكن هذه الوضعية لم تدم حيث؛ بدأ التراجع الكبير في أعداد هذا القطيع في النصف الأول من السبعينيات وخلال فترة الثمانينيات. ففي الواقع فقد عدد مهم من الرحل والمربين كل ما لديهم بسبب عدة عوامل تتحكم في زيادة أو نقصان عدد القطيع خاصة مع اعتماد تربية الماشية كليا على المراعي الطبيعية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعناصر المناخية كالحرارة والتساقطات، مما يؤثر على نمو وتطور الغطاء النباتي، وعلى الرغم من وجود مجموعات نباتية متنوعة في السنة الرطبة تختفي هذه النباتات مباشرة بظهور سنة جافة، ويزداد تراجع قطيع الماشية مع انتشار بعض الأمراض القاتلة التي تصيب الماشية أحيانًا مع ضعف الرقابة البيطرية وبعد المراكز الصحية أو غيابها في فترات تاريخية معينة، وما يفاقم الظاهرة أيضًا بعض الممارسات في مجال تربية الماشية التقليدية المبنية على عقلية البداوة، ونتيجة لذلك يتزامن موسم تكاثر الماشية في كثير من الأحيان مع فترة تكون فيها المراعي ضعيفة، وأمام غياب الأعلاف وعدم كفاية التغذية للإناث المرضعات، تزداد أعداد الوفيات في وسط القطيع، وبالرغم استعمال الأعلاف في فترات معينة كشكل تكيف ظرفي للتجاوز حدة الجفاف ولسد النقص الكبير في الموارد الرعوية لم يعد الأمر كافيا خاصة مع ارتفاع تكلفة الأعلاف والتي أضحت عبء على المربيين والرحل، مما يترتب عنه تقلص عدد مهم من القطيع. ويمكن ملاحظة هذا التراجع التدريجي للقطيع بكل أنواعه خاصة فصيلة الأغنام الأكثر انتشارا باختلاف سلالاتها التي تتكيف مع الجانب الطبوغرافي والمناخي السائدين بالمجال الانتجاعي، كما تراجع حجم قطعان الماعز هي الأخرى بشكل ملحوظ.

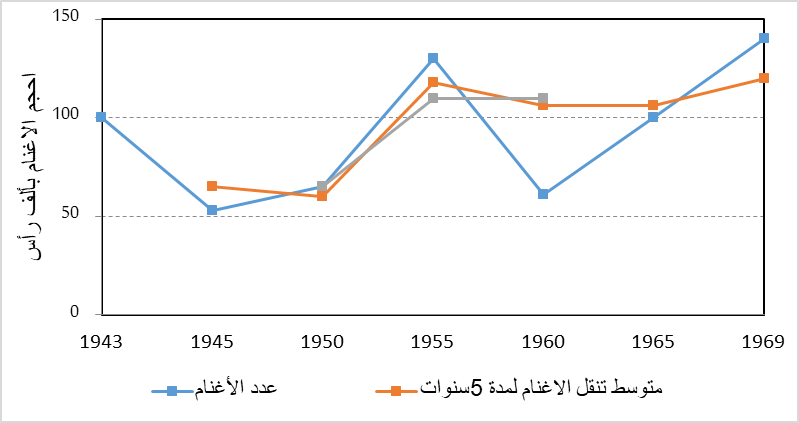

شكل رقم1: تطور عدد رؤوس الأغنام بالآلاف ومعدلات تنقلها بسهل تافراطة ما بين1943 و1969

المصدر: معطيات الضريبة الريفية المغربية سنة 1970

إن الصفة المميزة لتطور حجم قطيع الأغنام بمجال الدراسة باعتبارها أكبر الأصناف الحيوانية المنتشرة هي التذبذب بين الزيادة والانخفاض بحيث؛ أن الفترة المدروسة طبعتها فترات جفاف كبيرة خاصة في فترة الأربعينات من القرن الماضي، مما ساهم في انخفاض عدد قطيع الأغنام بالسهل من 100 ألف رأس من الأغنام سنة 1943 إلى53 ألف رأس من الأغنام سنة 1945 ، بينما سجلت سنة1950 65 ألف راس من الأغنام ورافق هذه المرحلة استقرارا لحركة الماشية في ظل ضعف الموارد الرعوية وتلت هذه الفترة مرحلة من التحسن في عدد وحجم القطيع، وانتقل من 65 ألف راس من الأغنام سنة 1950 إلى 130 ألف رأس من الأغنام سنة 1955، مقابل زيادة في حركية القطيع 60 ألف رأس من الأغنام سنة 1950 إلى 118 ألف راس من الأغنام سنة1955 كمعدل لتنقل القطيع لمدة 5 سنوات، واستمرت الزيادة بين عامي 0196 و1970، ورافقتها زيادة في حجم تنقل الأغنام على الرغم من عدم كفاية إنتاج الأعلاف والمراعي الطبيعية مع تردد سنوات الجفاف بسهل تافراطة، مما يعطينا لمحة عن التغييرات والآثار السلبية للاستغلال وخاصة مع انتشار الرعي الجائر علما أن هذه الزيادة على مدى فترة طويلة تزيد عن20 سنة، وغالبا ما كانت ترتبط بنمو عدد السكان وظهور أسر جديدة لها قطيع جديد.

جدول رقم2: توزيع قطيع الماشية (بالآلاف)بالمناطق الرعوية بالمغرب الشرقي سنة 1970

|

الابل |

الأبقار |

الماعز |

الأغنام |

المنطقة الجغرافية |

|

69 |

28 |

313 |

934 |

الهضاب العليا |

|

2 |

69 |

183 |

334 |

سهل تافراطة |

|

23 |

28 |

101 |

156 |

ملوية الوسطى |

|

93 |

125 |

597 |

1425 |

المجموع. |

M.A.R.A. (Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire) (1972(, p152

عرف حجم القطيع خلال أوائل السبعينات بالمجال الانتجاعي للمغرب الشرقي تنوعا (الهضاب العليا، سهل تافراطة، ملوية الوسطى)، وبلغت نسبة القطيع المكونة من حيوانات من نوع واحد فقط 13.1% في الهضاب العليا (قطيع الأغنام بشكل رئيسي) و25.1% بسهل تافراطة (الماعز بشكل أساسي، وبدرجة أقل من الأبقار)، والأخيرة موجودة بالمناطق المسقية و14.8% في منطقة ملوية الوسطى (الأغنام والأبقار بشكل رئيسي). أما في ما يخص القطيع المختلط المكون من ثلاثة أنواع من الأغنام والماعز والأبقار، فهو منتشر في ملوية الوسطى وبدرجة أقل بسهل تافراطة، ولكن نادرا ما نجده بالهضاب العليا (على التوالي 35.5 – 21.2 و 7.1%) ( ,1972 M.A.R.A)، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت تربية الماشية الواسعة تشكل النشاط المهيمن في الهضاب العليا، فإنها غالبا ما ترتبط بالأعلاف المحلية المرتبطة بالزراعة البورية والمسقية بسهل تافراطة، في حين أن مربي الهضاب العليا الذين يزاولون نشاط تربية الماشية يعتمدون بشكل شبه دائم على ما تتيحه المراعي والأعلاف الجافة في ظل ضعف وغياب المساحات الزراعية خلال هذه الفترة الزمنية المعنية.

جدول رقم4: تطور عدد رؤوس الأغنام والماعز بالآلاف بجماعة هوارة أولاد رحو ولمريجة ما بين سنتي 1974و1983

|

1983 |

1982 |

1980 |

1980 |

1979 |

1976 |

1974 |

الأصناف |

|

|

33220 |

25824 |

34073 |

34037 |

32219 |

86525 |

88301 |

الأغنام |

هوارة أولاد رحو |

|

1570 |

1789 |

1100 |

1250 |

1580 |

11643 |

25400 |

الماعز |

|

|

11130 |

8277 |

10900 |

11700 |

14838 |

15081 |

12715 |

الأغنام |

لمريجة |

|

16270 |

4918 |

9700 |

1380 |

17450 |

11140 |

5570 |

الماعز |

المصدر:المكتب الوطني للسلامة الغذائية للسلامة الغذائية،المصلحة البيطرية بجرسيف،2016

إن ما ميز سهل تافراطة هو غناه بقطيع متنوع وكبير إلى حدود السبعينات من القرن الماضي، وقد بدأ المجال يشهد تراجعا ملحوظ في حجم القطيع خاصة صنف الأغنام والماعز الصنفان الأكثر انتشارا، ورغم أن النصف الأول للفترة المذكورة لم يسجل تراجعا كبير خاصة في صنف الأغنام والماعز بالنسبة لجماعة هوارة أولاد رحو، إلا أن المرحلة التي تلاته تراجع بها عدد قطيع الأغنام من 88301 رأس سنة 1974إلى 34037 رأس من الأغنام سنة1980 بأكثر من%50، وازدادت حدة التراجع بالنسبة لصنف الماعز بجماعة هوارة أولاد رحو خلال هذه المرحلة، وتميزت جماعة لمريجة بالتراجع التدريجي وتذبذب أحجام قطيعها خلال هذه الفترة. وبشكل عام شكلت بداية ثمانينات القرن الماضي تراجعا ملحوظا لقطيع الماعز والأغنام بنفس الجماعة.

إن ما يفسر اختلاف طبيعة تراجع القطيع بين جماعة هوارة أولاد رحو ولمريجة هو كون أن هذه الأخيرة تنتشر بها المراعي الغابوية المرتبطة بكعدة دبدو التي توفر لها احتياطي الأعلاف خلال فترات ضعف التساقطات التي تكون فيها مراعي سهل تافراطة شبه فارغة من الغطاء النباتي. ويشكل استغلال الغابة بكثافة بكثلة دبدو للرعي مظهرا وشكل من أشكال التدهور الغابوي، حيث يعمل الرعي الجائر على الضغط على أشجار الغابة في فترات صعبة تعاني هي الأخرى من قوة الجفاف. ويشكل العامل الأول وهو الجفاف السبب الرئيسي في تراجع حجم القطيع بالمجال خاصة فترات الثمانينات التي سجلت سنوات جفاف قوية تراجعت فيها المراعي الطبيعية بشكل كبير، بالإضافة إلى مشاكل الأمراض التي تصيب القطيع في ظل غياب مراقبة بيطرية بحكم تحركات القطيع المستمرة. ولم تكن فترة التسعينات مختلفة عن سابقتها في ما يخص تراجع القطيع رغم التحسن النسبي في معدلات التساقطات.

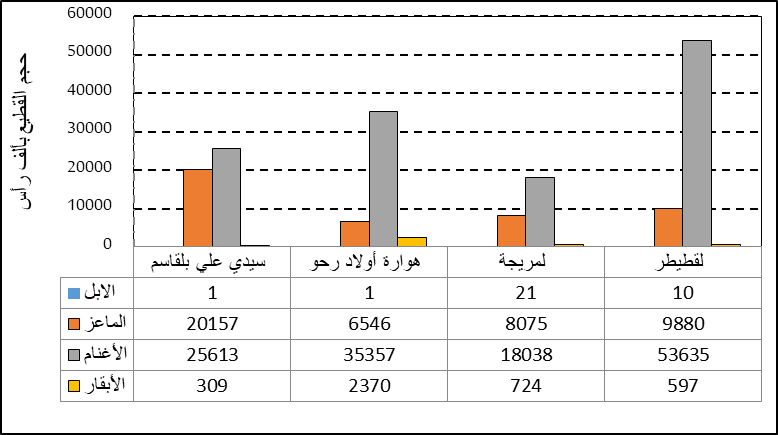

شكل2: توزيع حجم قطيع الماشية حسب الجماعات القروية سنة 1996 (بالألف رأس)

المصدر: الإحصاء الفلاحي المغربي سنة 1996

نلاحظ من خلال معطيات الشكل رقم (2) التباين الواضح في ما يخص توزيع القطيع بالجماعات الترابية المنتمية لسهل تافراطة سواء على المستوى الكمي أو النوعي؛ حيث يشكل صنف الأغنام حضورا قويا منذ بدء ممارسة نشاط الرعي ومرد ذلك إلى الخصوصية الطبوغرافية ونوعية الموارد الرعوية التي يوفرها السهل، ولقد استمر مسلسل تراجع عدد قطيع مع تسجل اختلافات بارزة بين الجماعات، ويشكل تراجع الإبل مظهرا من مظاهر التخلي عن نمط الترحال البدوي، حيث كانت تستعمل الإبل في حمل متاع الرحيل من خيمة وأدوات أخرى حيث؛ تقلص عددها إلى أن وصل إلى 10 إبل بعد ما كانت قبيلة السجع تتوفر على 2050 من الإبل سنة 1889، بينما تقلص عدد الإبل بجماعة لمريجة إلى أن وصل إلى 21 رأس، وهذا لا يعني التخلي الكلي خلال هذه المرحلة عن نمط الترحال إذ ظلت بعض القبائل متشبثة بثقافة الترحال إلى حدود التسعينات كما هو الحال بالنسبة لقبيلة السجع التي تستقر بالجنوب والجنوب الشرقي لسهل تافراطة رغم هلاك قطعانهم جراء الأمراض وتردد فترات الجفاف بثمانينات القرن الماضي.

لم يكن تراجع القطيع بفترة ما بعد التسعينات مرده العوامل التقليدية فحسب، كتراجع الموارد الرعوية وتردد سنوات الجفاف خاصة بفترات الأربعينات والثمانينات، وإنما ظهر عامل آخر والمتمثل في الدينامية الزراعية المرتبطة بالسقي خصوصا مع الخسائر الفادحة التي عرفتها الفلاحة البورية التي كانت توفر احتياطي مهم من الأعلاف للماشية خلال فترات الجفاف بدل المراعي الطبيعية، حيث استنفد جميع مربي الماشية مخزونهم العلفي من جراء طول فترة الجفاف(مقابلات ميدانية مع الفلاحين،2022). وأمام هذا التوجه الجديد نحو الزراعة المسقية في إطار الدينامية الفلاحية، كان الانتقال والتحول يكتسي صعوبة تعرقله مجموعة من العوامل وهي: غياب ثقافة زراعية مسقية بالنسبة للرحل خاصة مع شح الموارد المائية السطحية وثانيا إشكالية الملك العقاري التي تهيمن فيه الأراضي السلالية التي تحتاج إلى تقسيم على ذوي الحقوق، إضافة إلى ضعف الموارد المالية والمادية لدى البدو الرحل التي يحتاجها التحديث الزراعي.

3.1.3 الانعكاسات المجالية والاقتصادية لتراجع تربية الماشية بسهل تافراطة

إن تراجع النمط الرعوي القائم على الترحال لفائدة الاستقرار وتدهور حالة المراعي انعكس بشكل سلبي على حجم القطيع الذي عرف تناقصا مستمرا منذ السبعينات متأثرا بسنوات الجفاف الحاد (التايري،2015)، وفقدت ملوية الوسطى خلال الموسم الفلاحي (1971 – 1970) حوالي %35 من ماشيتها وقدرت خسائر سهل تافراطة ميدان الدراسة ب42% (Sebilotte ,1973)، مما ساهم في تراجع عدد القطيع إلى أن وصل إلى525 ألف رأسا من الماشية موزع بشكل متباين حسب المجالات المكونة للسهل.

جدول رقم5: توزيع عدد رؤوس القطيع بالآلاف بسهل تافراطة حسب الجماعات القروية سنة 1970

|

أصناف القطيع الجماعة القروية |

الأغنام |

الماعز |

الأبقار |

|

أهل واد زا |

18,3 |

19,9 |

0,81 |

|

لقطيطر |

96,61 |

31 ,7 |

0 ,75 |

|

هوارة أولاد رحو |

143,3 |

27,6 |

2 ,59 |

|

سيدي لحسن |

16,1 |

29,9 |

0,31 |

|

دبدو |

37,3 |

47 ,5 |

1,42 |

|

لمريجة |

25,3 |

26,2 |

0 ,99 |

|

المجموع |

334 |

183 |

6,9 |

M.A.R.A. (1972), Op. cit, p153

يمكن تمييز الاختلافات في توزيع القطيع المجالي بالمجال السهبي خلال فترة السبعينات من القرن الماضي حيث؛ تنتشر الماشية بكثافة بجنوب السهل على طول المجال الهضبي لحافة دبدو وجبال جماعة سيدي لحسن القروية خاصة صنف الماعز الذي تتلائم تربيته والغطاء النباتي الذي يتغدى عليه بالمجالات الطبوغرافية المرتفعة، في حين تعتبر جماعة هوارة أولاد رحو ولقطيطر الأكثر إنتاجا للحبوب البورية خلال هذه الفترة والتي تتوفر على مساحات مسقية مهمة، مجال خاصة بتربية الأغنام، وعلى الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين حجم قطيع الأغنام والماعز بالجماعات المنتمية جغرافيا إلى سهل تافراطة إلا أنها تظل ذات كثافة قطيع ضعيفة ومنخفضة مقارنة بحجم القطيع بالهضاب العليا أو ملوية الوسطى، ويتم استغلال مراعي تافراطة بشكل مفرط بسبب توفرها على قطيع مهم يتجاوز القدرة الإنتاجية الرعوية، ويؤثر هذا النمط من التدبير والاستغلال الرعوي بشكل كبير على دينامية الغطاء النباتي بحيث لا تستطيع الأنواع العشبية خاصة الصغيرة منها من التجدد الذاتي، مما يؤدي إلى تدهور واسع وشديد للغطاء النباتي.

لقد بلغ حجم القطيع بجماعتي لمريجة وسيدي علي بلقاسم في الموسم الفلاحي (2008-2007 ) 108913رأس من الماشية موزعة بشكل متباين من حيث أصنافه، وشكل فيها صنف الماعز حجم كبير (63453 رأس) بحكم الطبيعة الطبوغرافية والموارد الرعوية المنتشرة بالجماعتين القرويتين والتي تتناسب ورعي هذا الصنف من الماشية، بينما لا يقل حجم قطيع الأغنام أهمية (44138 رأس)، كما تم تسجيل حجم مهم من الأبقار الحلوب(1322) خاصة بجماعة لمريجة التي رافق فيها تطور قطعان الأبقار تطور المحاصيل الزراعية المسقية التي كانت من أهم مظاهر الدينامية الزراعية بسهل تافراطة.

جدول رقم 29: تطور عدد رؤوس الماشية بالآلاف بجماعة هوارة أولاد رحو ما بين سنتي2004 و2015

|

2015 |

2010 |

2008 |

2004 |

الأصناف |

الجماعة القروية |

|||||||

|

النسبة% |

العدد |

النسبة% |

العدد |

النسبة% |

العدد |

النسبة% |

العدد |

|||||

|

11 ,30 |

5000 |

20 ,59 |

10500 |

5,72 |

1650 |

9 ,47 |

4150 |

الماعز |

هوارة أولاد رحو |

|||

|

9,07 |

4015 |

6 ,86 |

3500 |

5,20 |

1500 |

7 ,98 |

3500 |

البقر |

||||

|

79,63 |

35236 |

72,55 |

37000 |

89,08 |

25700 |

82 ,55 |

36184 |

الغنم |

||||

|

100 |

44251 |

100 |

51000 |

100 |

28850 |

100 |

43834 |

المجموع |

||||

المكتب الوطني للسلامة الغذائية للسلامة الغذائية،المصلحة البيطرية بجرسيف،2016

يبين الجدول أعلاه تطور عدد رؤوس الماشية بجماعة هوارة أولاد رحو ما بين سنتي 2004 و2015 والتي سجل فيها القطيع تذبذبا بين الزيادة والتراجع، ويستحوذ صنف الأغنام على النسبة المهمة بأكثر من %72,55 في كل مراحل الفترة المدروسة التي سجلت فيها سنة2010 أعلى عدد من قطيع الأغنام ب37000 رأس. ورغم التراجع الذي شهده حجم الأبقار في سنة2008 (1500 رأس من الأبقار) والتي سجلت تراجع كبير ما بين سنتي 2004 و 2008بأكثر من%50 غير أن المرحلة التي تلتها سجلت تزايد مهم بسبب الدينامية التي عرفها سهل تافراطة عبر توفير الأعلاف التي تنتجها الضيعات الزراعية المحلية. ويعتبر التذبذب الذي يشكل الصفة العامة لتطور القطيع بالجماعة أكثر تأثيرا على تطور عدد وحجم الماعز الذي يأتي في المرحلة الثانية من حيث عدد القطيع بالجماعة القروية. ونتيجة لهذا التراجع، انخفض عدد الماعز بنسبة27% بجماعة هوارة أولاد رحو بين عامي 2010 و2015 وبالمقابل تطورت عمليات التسمين داخل إسطبلات الأغنام والأبقار، والتي زادت أعدادها على التوالي بنسبة 44%و66% (منوغرافية جرسيف، 2015)، مما زاد من إنتاج الحبوب(الشعير والذرة) ومحاصيل العلف(البرسيم، الفصة) في توفير الكلأ للماشية التي تمثل حاليا نسبة كبيرة من وحدات العلف المحلية.

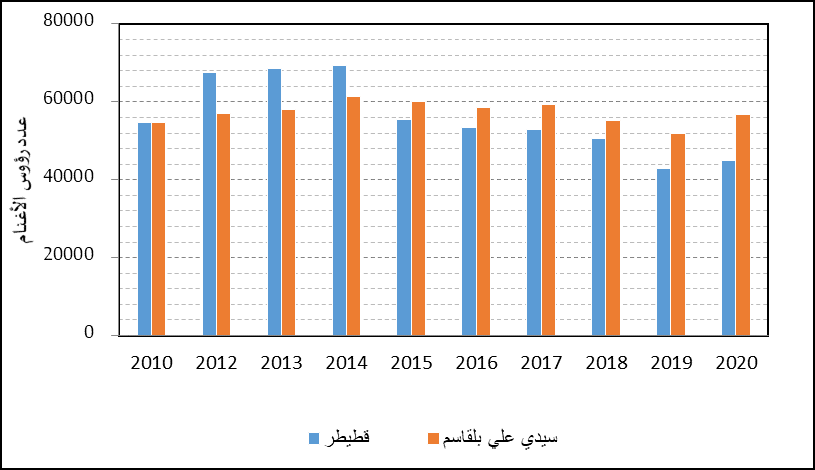

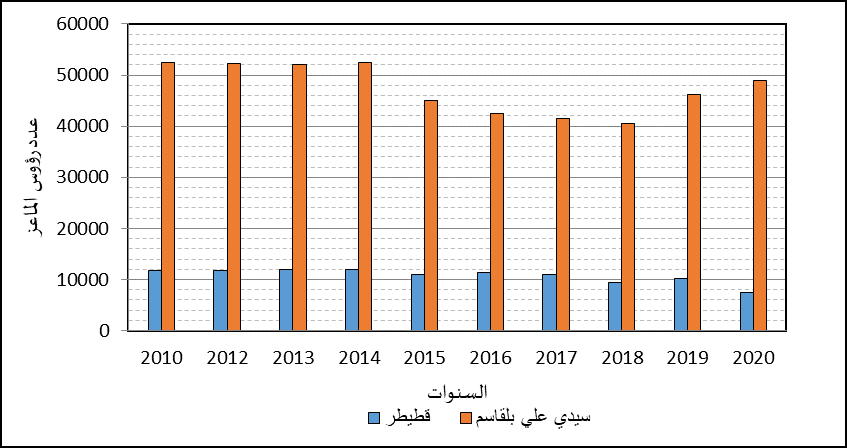

شكل رقم3: تطور رؤوس الأغنام بالجماعتين الترابيتين(سيدي علي بلقاسم وقطيطر) ما بين سنتي 2010 و2020

المصدر: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتاوريرت،2022

تشكل تربية الماشية بجماعة قطيطر أهمية بالغة رغم طابع تذبذب تطورها، إلا أن سنة 2014 سجلت حجم قطيع مهم جدا 69412 رأس من الأغنام وهو الحجم الأكبر خلال هذه المرحلة المدروسة غير أنه تلت فترة تراجع تدريجي طويلة، حيث انتقل قطيع الأغنام بالجماعة من 55453 رأس من الأغنام سنة 2015 إلى 44867 رأس من الأغنام سنة 2020، كما أن جماعة سيدي علي بلقاسم لم تسلم من هذا التراجع ولو أنه أكثر تذبذبا، حيث انتقل قطيع الأغنام بالجماعة من 60128 رأس من الأغنام سنة 2015 إلى 59250 رأس من الأغنام سنة 2017 ومن 55250 رأس من الأغنام سنة 2018 إلى 56808 رأس من الأغنام سنة 2020

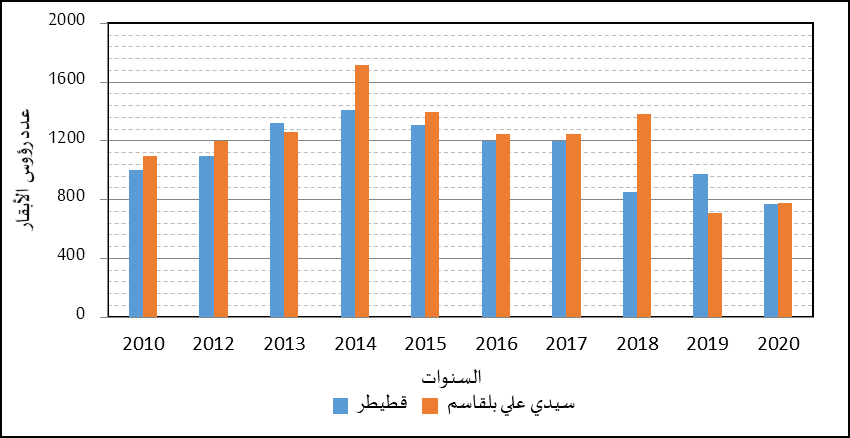

شكل رقم 4: تطوررؤوس الماعز بالآلاف بالجماعتين الترابيتين ( سيدي علي بلقاسم و قطيطر)

من سنة 2010إلى سنة 2020

المصدر: المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتاوريرت،2022

يبين الشكل رقم (4) أن تطور رؤوس الماعز يعرف تذبذبا خلال العقد الأخير (2010-2020) خاصة بالنسبة للجماعة سيدي علي بلقاسم التي يحتوي على مهم من قطيع الماعز لكونها تتوغر على مراعي جبلية غابوية وهو ما يتناسب مع رعي صنف الماعز ويتراوح عدد الماعز بهذه الجماعة من أكثر من 50 ألف رأس سنة 2010 إلى حدود سنة 2014، ليعرف تناقصا من سنة 2015 إلى 2018 إلى 40 ألف رأس ماعز، ثم ارتفع نسبيا سنة 2020 إلى 48844 من الماعز، بينما لا تشكل تربية الماعز بقطيطر أهمية كبرى بحكم غلبة المجال السهلي على مساحتها.

شكل رقم5: تطوررؤوس الأبقار بالآلاف بالجماعتين الترابيتين ( سيدي علي بلقاسم وقطيطر) من سنة 2010 إلى سنة 2020

المصدر:المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتاوريرت،2022

شكلت مرحلة التخصص الزراعي تراجعا كبير للقطيع خاصة مع تراجع الكلأ الطبيعي، وكانت الأعلاف المحلية بمثابة البديل لهذه الماشية والتي تطورت لتلبية حاجيات القطيع المتراجع رغم أن سنة 2015 كانت مرحلة مفصلية في تراجع حجم القطيع حيث؛ ازداد دور غراسة الزيتون في تقليل أتعاب الفلاحين مع توفر الدعم عبر مخطط المغرب الأخضر وفرض تقنية التنقيط، مما أدى إلى تراجع أهمية الأعلاف المحلية خاصة مع أهمية الموارد المالية التي يتيحها تسويق وبيع منتوج الزيتون مقابل مشاكل تسويق منتوج الحليب بالنسبة لغالبية الفلاحين اللذين يتوفرون على أعداد قليلة من قطيع الأبقار رغم تواجد تعاونيات خاصة بهذا المجال.

خاتمة

لقد شكل الرعي الترحالي عصب النشاط الرعوي بسهل تافراطة لعقود طويلة، حيث تتحرك الماشية للبحث عن الكلأ لتجاوز فترات الخصاص ومن خلاله كانت المواشي تتناوب على المراعي الجبلية والهضبية في فترة الصيف والمراعي السهلية في فترة الشتاء، حيث الانتشار الواسع لنبات الحلفاء عبر ما يسمي بالإنتجاع، ويشكل هذا النمط التقليدي لطرق الرعي تكاملا مبني على المراعي المتنوعة التي تتمز بتشكيلات نباتية وشجيرات ذات قيمة علفية طبيعية مهمة، بينما كانت تتناسب طريقة تربية الأبقار التقليدية بحجم القطيع الضعيف بسهل تافراطة خلال هذه المرحلة التي غالبا ما تنتشر بالموازاة بالفلاحة المسقية في كل من المساحات المسقية على طول واد زا وعلى طول واد ملوية.

لقد ارتبط تطور حجم القطيع بسهل تافراطة بالظروف الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي عرفها المجال من خلال الانتقال من الرعي كنشاط رئيس إلى نشاط مكمل ثم الانتقال نحو الزراعة البورية والمسقية حيث أصبحت تربية الماشية تتم في الإسطبلات للتسمين وموجهة للتسويق. وقد ساهم تراجع الأراضي الرعوية وعامل الجفاف وانتشار الزراعات المسقية إلى تغير أنماط تربية الماشية التقليدية، ولعل أولى النتائج التي تبت عن هذا التحول، تخلي مربي الماشية عن الترحال والانتجاع لصالح أشكال جديدة لتربية الماشية تتوافق والدينامية الزراعية الجديدة، ومن خلالها تم التخلي التدریجي عن تربية الماشية بالطرق التقلیدیة، لصالح نشاط اقتصادي یمیل إلى التربية المكثفة في الإسطبلات. وقد صرح المستجوبين الذي يعتمدون على تربية الماشية على تغيير طريقة تربية الماشية التي أصبحت تعتمد على الإسطبلات واستعمال الأعلاف واللذين يشكلون نسبة مهمة(%98) من السكان المستجوبين اللذين يتوفرون على قطيع من الماشية بسهل تافراطة، فيما12% تعتمد على العلف والرعي في بعض السنوات الرطبة بمحيط الدواوير، وعن عن أسباب تراجع القطيع والموارد الرعوية كان الإجابة قوة الجفاف هي السبب الرئيسي في تراجع القطيع والموارد الرعوية بالمجال السهبي.

يفسر تراجع حجم وأهمية الماشية أيضا خاصة قطيع الأغنام والماعز بمجموعة من التحولات العميقة في المجال الاجتماعي والاقتصادي حيث؛ أضحت المساحات الزراعية المرتبطة بالأشجار المثمرة تحتل المرتبة الأولى والخضروات والأعلاف في المرتبة الثانية تسيطر على المردودية والانتاجية الزراعية بالقطاع الفلاحي في حين تراجع دور الإنتاج الحيواني الذي كان مهيمن بالمجال لعقود. وأمام الوضعية المناخية المتسمة بتوالي سنوات الجفاف وقوة تدخل العامل البشري التاريخي في المجال الرعوي تخلخلت توازنات النشاط الرعوي التقليدي وفقد معها أهميته، وظهرت شروط وأوضاع أخرى لنوعية الحياة الاجتماعية منها : تدريس الأطفال اللذين كانوا يشكلون الطاقة البشرية المستعملة في العمل الرعوي، كما تزايد تأثير النفوذ الحضري للمدن المجاورة للسهل (جرسيف، تاوريرت) خاصة في مجال الخدمات العمومية، وأضحى الشباب في وضعية صعبة وهم اللذين ينقلون القطيع للمسافات بعيدة عن الدواوير البقاء في الدوار الذي تعرض قطيعه لتراجع كبير ساهم في تدهور المعيشة والهجرة إلى المدينة لمحاولة إيجاد فرصة قد تحسن مستوى عيشهم ولو نسبيا.

هكذا، وأمام هذه التحولات التي همت النشاط الرعوي ظهرت الأعلاف في البداية كشكل للتكيف مع التغيرات المناخية، وأصبحت الأعلاف تعوض النقص الحاصل بالموارد الرعوية الكلئية بسهل تافراطة في فترات الجفاف وضعف التساقطات، وارتبطت الأعلاف المحلية بالمجال بمرحلة نصف الترحال التي كانت تزاوج بين الرعي الواسع والزراعة البورية التي تعتمد على الحبوب خاصة الشعير للتوفير الأعلاف للماشية حيث؛ تشكل هذه الأخيرة احتياطي مهم للماشية في فترات الجفاف ومكمل غذائي في فترات نقص التساقطات وضعف الغطاء النباتي، غير أن الدينامية الزراعية الحديثة بالمجال قلصت من دور الأعلاف المحلية، مما جعل الفلاحين يجدون صعوبة في مواجهة ارتفاع أسعار أعلاف الماشية رغم التخفيضات المقدمة من طرف الجهات المختصة التي ظلت غير كافية. وشكل تعويض زراعة المغروسات العلفية بالأشجار المثمرة والخضروات واختفاء الزراعات البورية العلفية نتيجة تردد سنوات الجفاف خلال العقدين الأخيرين تراجعا كبيرا للأعلاف المحلية وما رافق ذلك من انخفاض مهم لأعداد الماشية. وعلى الرغم من ممارسة 20% من الأسر المستجوبة لزراعات علفية إلا أنها تظل ضعيفة مساحيا وتزرع بين الأشجار أو بالمحاذاة منها، وشكل ضيق هذه المساحة بالنسبة للأسر سببا في زيادة اقتناء الأعلاف، كما أن عدد من الفلاحين لا يتلقون أي مساعدات أو لا تكفيهم، وكرس هذا الوضع المتسم بزيادة الطلب على الأعلاف تراجع متزايد لأعداد القطيع بسهل تافراطة. وبناء عليه نقدم المقترحات والتوصيات التالية:

– ضرورة الرفع من مساعدات الدولة فيما يخص الأعلاف وخلق المحميات وتطوير المقاربة التشاركية لتحسين المراعي وتأطير العمل في إطار تعاونيات وجمعيات تشرك السكان المحليين بهدف تطوير الإنتاج الحيواني بما يوافق قدرة المجال الطبيعية على التحمل؛

– ضرورة تحسين نسل قطيع الماشية وانتقاء الأجناس الأكثر ملائمة وإنتاجية بالمجال خاصة نوع بني كيل وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للقطيع مع تنظيم توزيع الأعلاف المدعمة وخلق مراكز جديدة لتوزيعها؛

المصادر والمراجع

– بوݣلبة إسماعيل، (2024) -التحولات السوسيومجالية بسهل تافراطة: من الرعي التقليدي إلى الزراعة المسقية (شمال شرق المغرب)، أطروحة الدكتوراه تخصص جغرافيا بشرية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول- وجدة- 394 ص.

-بوݣلبة اسماعيل، بلغيثري الحسن، رحموني فريد. (2022) – الترحال الرعوي: الدينامية والآليات سهل تافراطة بالمغرب الشرقي نموذجا، منشورات مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية لأكاديمية المملكة المغربية، مجلد I، العدد 1، صص 320-332.

– بونجون .(1938)،ترجمة الغرايب محمد .(2008) – السجع قبيلة بدوية من البربر، جمعية قدماء وأصدقاء مدارس العيون الشرقية ،الرباط، 177ص.

– رحموني فريد. (2014) – النشاط الرعوي النشاط الرعوي بالسفوح والمنخفضات الجنوبية لنهاية الأطلس الكبير الشرقي: بين واقع الاكراهات البيئية والتحولات السوسيو مجالية ورهان إلى التنمية المحلية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد بن عبد الله بفاس، 312 ص.

– التايري عبد القادر. (2016)- الهجرة الدولية والدينامية السوسيو مجالية بمدينة جرسيف ومحيطها . أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية. شعبة الجغرافيا بوجدة، 421 ص.

-مهدي محمد. ترجمة عياد وإدريس المحمدي، مراجعة عز الدين الخطابي. (2013) – رعاة الأطلس الإنتاج الرعوي،القانون والطقوس. أطروحة حول النظام الرعوي عند قبائل غيغاية بالأطلس الكبير، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء،257 ص.

منوغرافية جهة الشرق، 2018.

المراجع الأجنبية

-Bechchari, A., El Aich, A., Mahyou, H., Baghdad, M., and Bendaou, M. (2014). Analysis of changes in the pastoral system of Eastern Morocco. Revue d’Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux 67, 151–162.

-Balehegn, M., Kebreab, E., Tolera, A., Hunt, S., Erickson, P., Crane, T. A., & Adesogan, A. T. (2021). Livestock sustainability research in Africa with a focus on the environment. Animal Frontiers, 11(4), 47-56.

– La Martinière H M P. De La Croix N. (1894) -Documents Pour Servir A L’étude Du Nord-Ouest Africain. Gouvernement Général De L’algérie, Tome I, Lille. 553 P. Disponible Sur : Http://Gallica.Bnf.Fr/Ark:/12148/Bpt6k104795f?Rk=21459;2

– M.A.R.A. (Ministère De L’agriculture Et De La Réforme Agraire). (1972) – Etude Pour L’aménagement Des Terrains De Parcours Du Maroc Oriental – Rabat, Publ De La Direction De La Mise En Valeur Sous La Direction Du Pr Sebillotte C.R.E.E.R, 442 P.

-Guitouni Abdelkader.)1995(-Le nord-est marocain: réalités et possibilités d’une région excentrée Thèse de doctorat en Géographie, Université Mohammed Premier Oujda. Publié dans 1995 in Oujda by BMFI. P474.

– Lawless, Richard I.)1972(- L’évolution Du Peuplement, De L’habitat Et Des Paysages Agraires Du Maghreb. Annales De Géographie, Vol. 81, No. 446, 1972, Pp. 451–64. Jstor, Http://Www.Jstor.Org/Stable/23447537. Accessed 28 Oct. 2022.

-Gilbert, M., Nicolas, G., Cinardi, G., Van Boeckel, T. P., Vanwambeke, S. O., Wint, G. R., & Robinson, T. P. (2018). Global distribution data for cattle, buffaloes, horses, sheep, goats, pigs, chickens and ducks in 2010. Scientific data, 5(1), 1-11.