أثر المخطوطات في حفظ الهوية والتراث اللغوي - دراسة ميدانية لواقع مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة بجامعة الملك فيصل بتشاد

د. عثمان حسن عثمان1

1 أستاذ مساعد في علم اللغة، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل بتشاد.

بريد الكتروني: ousmanehassane5450@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.53796/hnsj62/7

المعرف العلمي العربي للأبحاث: https://arsri.org/10000/62/7

المجلد (6) العدد (2). الصفحات: 84 - 91

تاريخ الاستقبال: 2025-01-04 | تاريخ القبول: 2025-01-15 | تاريخ النشر: 2025-02-01

المستخلص: لا يزال الانسان باحثا عن المعرفة وفنونها منذ أن أوجده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فكان بلا شك مؤمنا بما تركه الآخر من تراث مادي أو فكري، يستنير به باعتبار أن الأفكار كيف ما كانت فهي مُكملة بعضها البعض، وقد صح أن في تواصل الثقافات وامتدادها فوائد عظمى لللاحق، فإنه يجد كل ما توصل إليه السابق من خبرات وثقافات ومعارف جاهزة تنير طريقه نحو الإبداع والتطور وزيادة النتاج المعرفي كماً ونوعاً، فإزالة هذه الإشكال وغيرها يعتبر مكسبا وإرثا معرفياً يحقق نجاحا كبيرا. يهدف هذا البحث إلى ابراز الأثر العلمي المشهود للمخطوط الذي كُتب بالخط العربي خصوصاً المستودع في مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة بجامعة الملك فيصل بتشاد وقد أجريت دراسات حول الكثير منه، ولا يزال الآخر إما قيد الدراسة أو لم يشرع فيه، ولعل هذا العمل البحثي الذي سوف نقوم به سيبرز جانبا ًمما يزخربه المركز، فيضيف للباحثين المهتمين بالمخطوط العربي نقطة ارتكاز تعتبر محوراً أساسيا لأبحاثهم فيما بعد، وسوف يعتمد الباحث في معالجة هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتاريخي والاستقرائي. من خلال ذلك اقتضت طبيعة الدراسة وخصوصياتها تقسيم البحث إلى توطئة تمهيدية وثلاث مباحث تحت كل مبحث نقاط ثم خاتمة البحث والنتائج التي توصلت إليه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: نسبة المخطوط، النُسخ، المستودع، التوثيق، المنهجية، التحقيق العلمي.

المبحث الأول: المخطوط العربي ومسائل التراث في نظر الباحثين.

- المخطوط العربي والعناية به بين الأمس واليوم.

يجدر بنا أن نقدم الثناء اللامحدود لخلف أمتنا الذين كتبوا تراثا علميا ضخما مخلدين بما تركوه من تراث علمي في صفات التاريخ المشرق، فلا نزال ننعم بفكر أولئك الذين بذلوا جهداً أضاء لنا الطريق، فقد عرفوا قدر العلم وقيمته للإنسان فانشغلوا بالكتابة والتأليف على الرغم من قلة إمكاناتهم.

فالمخطوط العربي مخطوط شهد له القاصي والداني بقيمته العلمية المبنية على أساس ثابت بشموليته للعلم وصدق تحليله ومناقشته للقضايا العلمية بمنطق العقل وقبول الرأي الآخر في مختلف العلوم، فكانت العناية بالكتابة لها شغف عندهم، وبما أن العلم مرتبط بالدين جعلوا خدمته من ضروريات المقاصد الشرعية.

إذ ظل المخطوط العربي في وقته من المشاهد المهمة التي لابد أن يعرفها كل من يقيم الحضر فيحفظه كل طالب علم ويقتنيه كل قارئ، وينسخه كل ناسخ ويكافأ عليه المؤلِّف من قبل الأمير، استمر هذا التشجيع لفترة طويلة من الزمن، مما زاد العلماء اهتماماً كبيراً في التأليف، هذا التسابق العلمي يعتبر منقبة ذلك الزمن فوصف بعصر التأليف.

ومنذ عصر النهضة العلمية التي اجتاحت العالم الإسلامي مضيفة له صور جديدة من حيث تحديث العلم وتوسعته واستدراك ما فات على السابقين، ولعل هذا الأمر أصبح نشطاً في أوربا حتى أن أغلب المنظرين له جعلوا عصر النهضة العلمية الحقيقة ذات نشأة أوروبية.

- بين البحث العلمي المكتبي المطبوع والمخطوط، مقاربة ومقارنة.

منذ بداية حركة الطباعة التي عُرفت لدى الصينين في وقت مبكر إلا أنها لم تكن بالقدر المطلوب نسبة لعدم وجود الإمكانيات اللازمة لذلك فهي الطباعة الخشبية وقد انتشرت في شرق آسيا منذ عهد أسرة (تانغ) الصينية. وفي منتصف الألفية الثانية تحديدا في العام 1400م اخترع الألماني (غولدسيميث وزميله يوهان غوتنبرغ) وقد تطورت فيما بعد وانتقلت إلى أكثر من مأتي مدينة أوربية وغيرها لتعم الفائدة([1])، وقد وصلت الطباعة إلى التنوع والاتقان والجودة فطبعت ملايين الكتب وتم أعادة الطبع لبعضها، فهي حركة علمية مشهود لها بتسهيل الكتاب للطالب موفرة له الجهد بأيسر ما يمكن فما يطبع في الغرب يصل إلى الشرق والعكس، فاشتد رغبة اقتناء الكتاب، ومن هنا جاءت فكرة انشاء مكتبات للكتاب المطبوع([2]) لخدمة العلم وطلابه.

فإذا سلمنا لواقع ظهور المطابع التي وفرت الجهد والوقت في امتلاك الكتاب وبما قدمته من نفع، لانزال ندين للذين كتبوا هذه الكتب بخط أياديهم المباركة التي لولاها لم نحصل على الكتاب المطبوع إذا الأدوار لا يمكن أن تقارن بين من يملك ومن يطوّر فتبادل المنافع أمر جبل عليه الإنسان، فلا يقابل قيمة المخطوط ووزنه في وقته يومئذ قبل نشأة الطباعة، وعند نشأتها فالمخطوط هو المصدر الوحيد الممد للكتاب المطبوع فهو مصدره وكل الاعتماد عليه، فبتكامل الأدوار تعم الفائدة.

فالأبحاث العلمية المخطوطة لا زالت تنير طريقنا نحو التطور العلمي الذي ننشده جميعا، وما إذا أجرينا مقارنة بين ما ينتجه البحث العلمي المخطوط والأبحاث العلمية المطبوعة في وقتنا الحاضر، نجد وكأن الباحثين على كثرتهم لا ينتجون مقدار ما انتجه المتقدمون في أيامهم، فانعدام الدوافع النبيلة التي تسوق الباحثين إلى القيام بالعمل البحثي غير موجود، هذا التأثير يظل باقياً ومفروضاً لأننا ابتعدنا عن القيم فأغرتنا الدنيا بملذاتها واخذت منا وقتنا وعقلنا.

- البحث العلمي، مسؤولية بحثية أم علم وفن؟

البحث العلمي مسؤولية كل الباحثين على مختلف تخصصاتهم العلمية، فهم الفئة التي يُؤَّول إليها أمر البحث وما يترتب عليه، لأن النتائج التي يحققها الباحثون بعد البحث المضنى هو ما يوجه الشعوب نحو الازدهار المعرفي المبني على نظريات علمية، فإذا أُطلق البحث العلمي خُص به الباحثون لأنهم جردوا أقلامهم ومعاملهم سواء النظرية منها والتطبيقية في خدمة البحث، وهو أمر جد مهم في الصعود نحو التنمية الإنسانية الشاملة عبر نتائج علمية ثابتة، فالبحث معناه العلمي، هو محاولة جادة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وتحقيقيها بتقص دقيق، ونقد عميق ثم عرضها عرضا مكتملا([3]) فليس كل باحث قادر على التعامل مع البحث حسب ما يريده البحث، فالكل يجتهد في ذلك بما أوتي من قدرة فكرية، فهناك من يوفر له القدرة على التحليل أو قدرة على الابتكار لذلك نرى التميز في الأبحاث، سواء في العلوم الإنسانية أو التطبيقية وغيرها، فالبحث العلمي في حد ذاته مسؤولية أمام الله وأمام خلقه فإن كان خير جازاه الله بعمله وضاعف له الأجر، وإن كان البحث على نية البحث ومن اجل البحث وان لم يصل الباحث فيه على نتيجة تذكر وهو حال أكثر الأبحاث، فللباحث كذلك له أجر نيته، وقد نجد عنصر آخر يعمل مجتهداً من أجل إفساد نتيجة العلم للناس خدمة لطائفة تريد ذلك أو لحاجة في نفسه، فإنه غير موفق وآثم على أقدامه، ومسؤول في بحثه من نقيره وقطميره يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً”([4]) .

المبحث الثاني: دور المخطوط في حفظ الهوية والتراث اللغوي.

- المخطوطات المحققة فوائدها وطرق انتاجها.

لا شك أن انتاج أي عمل علمي يجب ان يكون متداولا بين الناس كي تعم الفائدة وهكذا كان النُّساخ ينسخون الكتاب الواحد في نُسخ متعددة حتى تصل إلى نطاق أرحب دون أن تحصر، فقد كان هذا النسخ ذا فائدة قصوى وهو مخطوط، فكيف به وهو مطبوع، فالتراث العلمي المخطوط ذخيرة علمية كبيرة وأرث حضاري فيه من المكنونات العلمية التي تبني حضارة أمم يخلدها التاريخ، ولهذا شهد العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن العشرين حملة واسعة النطاق في تحقيق وضبط النصوص المخطوطة، فأنشئت الهيئات وجمعيات الحفاظ على التراث ومؤسسات خاصة بتحقيق التراث العلمي.

فالتراث المخزون يعيننا على تشكيل الحاضر واستشراف المستقبل واستئناف الحياة الكريمة في ظل مجتمع إسلامي تحكمه تعاليم الإسلام وتوجه اقتصاده وفنونه وسياسته، وقوته العسكرية ونتاجه الفكري، إضافة إلى أن المشاركة في إحياء التراث الإسلامي الذي هو سبب نهضة أمتنا الإسلامية في ماضيها والذي نحتاجه لنهضتنا في العصر الحالي([5]).

وتحقيقي المخطوط هو الاجتهاد في جعل النصوص المحققة مطابقة لطبيعتها في النشر من حيث الخط واللغة والمعنى، فالمخطوط المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه ([6]).

فقد صح أنه يجب التحقيق من التحقيق لما فيه من المكاسب الجليلة ولهذا وضع العلماء طرق تحقيق التراث كي تسير على نمط علمي شبه متقارب حتى لا تتعدد الأوجه فيلتبس الأمر، ولعل من بين هذه الأسس التي يمكن الإشارة إليها على أنها مجدية في تحقيق النصوص ما وضعه المحقق الكبير عبد السلام هارون في كتاب (تحقيق النصوص ونشرها) بالإضافة إلى إشارات أخرى تناولها العلماء من بينها القواعد الستة في تحقيق المخطوط:

(أولاها): الجمع ويعنى به جمع نسخ الكتاب الموجود في مستودعات الكتب في العالم مجتهدا في ذلك لما فيه من الحصول على جودة التحقيق. (ثانيها): الترتيب وتعني ترتيب النسخ من أولها التي كتب المؤلف أو أملاها بنفسه، أو تلك التي نسخها آخرون من بعده مرتبة بتاريخ أولها فأولها. (ثالثها): هو حصر النسخ المتشابهة للمخطوط الذي حظي بانتشار أوسع، وتصنيفها ضمن فئات تسهل ضبط اختلافات النساخ والغاية منه، تقديم المخطوط كما وضعه صاحبه. (رابعها): العناية برسم الخطوط من حيث تصحيح الأخطاء ورد نصوصه إلى مصادرها الأصلية وملامة ألفاظه وعباراته مع النطق السائد اليوم. (خامسها): الاهتمام بحاشية المخطوط لأنها المظهر الحقيقي للمجهود النقدي والعلمي الذي قام به المحقق. (سادسها): بعد أن ينتهي من القاعدة الخامسة تبقى قاعدة أخيرة متعلقة بوضع مقدمة لتحيق من المخطوط الذي حققه، حيث يشير فيها المحقق إلى موضوع الكتاب والإضافات القيمة التي يتصف بها المخطوط من حيث مصدره وتاريخ نسخه وعدد أوراقه …الخ ([7]) وبهذه القواعد التي تعتبر طريقة مثلى لتحقيق المخطوط.

- أثر تحقيق المخطوط في بقاء العلوم والفنون المختلفة وتطورها.

لقد كان لسلف هذه الأمة من المزايا التي يعجز عن ذكرها اللسان فيما يتعلق بالعمل العلمي الذي قدموه في ميادين مختلفة خدمة للإنسانية طالبين من ذلك رضى ربهم، فكان للمخطوط الأثر الأكبر في نفوس المعاصرين له وهو مخطوط، وعندما حدثت الطفرة العلمية في النصف الأول من القرن العشرين ظهر التحول من المخطوط إلى المحقق المطبوع المنشور، الذي قلّب الموازين التي تعارف عليه الناس فازدادت همة البحث والقراءة لدى الخاصة والعامة. فالعلوم المختلفة التي تحققت ساعد على تطورها في مختلف الأصعدة وهو ما يؤكد لنا بقاءها، ومما ساعد على ذلك تطور أمر الطباعة والنشر الذي جعل كثيراً من العلوم باقية ومتطورة فالعلم يبقى ويتطور بالعطاء يؤكد ذلك احتواء الأمم المختلفة له في التنمية الذاتية للإنسان على أنه لابد له من ممارسة الفرد للمعرفة كيفما كانت وبأي طريقة كانت.

- بين التراث العلمي المحقق والمهمل والمفقود.

التراث كنز ضخم يحتوي على أنفس العلوم والفنون وقد عمل المسلمون جهدا مقدراً في الحفاظ عليه، جيل بعد جيل، ومن المعلوم أن ما خلّفه علماؤنا المتقدمون من المخطوط يعد بالملايين، وما زال معظم هذا المخطوط قابع في مراكز المخطوطات والمكتبات يحتاج لمن ينفض عنه الغبار ويبعث فيه الحياة من جديد، فهذا التراث الضخم والذي بلغت عدته 262 مليون مجلد مخطوط تقريبا كان ذلك في العام 1946م، ثم أُعيد الإحصاء فقدر بمئات الملايين (([8]. هذه التقديرات ما هي إلا قيد من فيض فكثير منه على الرغم من وجوده لم يدرك.

فقد يقول قائل ما حققه العلماء منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا، فهل بعد هذا الجهد هناك مخطوطات بعد لم تر النور؟ أم أن في الأمر بعض التجاوزات، لا أعتقد أننا في حاجة إلى ترويج لعمل المتقدمين من علماء الأمة، لكن الحقيقة التي لا مراء فيها يبقى الكثير من الأعمال العلمية المخطوطة دون تحقيق وعليه نثبت تلك الجهود المضنية التي تحملها كثير من علماء الأمة في العمل على تحقيق المخطوط.

غير أن كثيراً منه يظل قيد الإهمال نسبة لفقدان الجوانب العلمية المهمة في تحقيق المخطوط، كأن يكون جزئه مفقود، أو غير واضح تماما بفعل الزمن أو إتلاف الأرضة له، كل هذه الأسباب وغيرها تجعل من المحقق يهملها على أمل العثور على نسخة أخرى كاملة وواضحة تستحق التحقيق.

كما أن هناك مخطوطات مفقودة تماما حيث أننا نجد ذكر اسمها في كتب كثير من العلماء الذين عاصروه، لكن هذا المخطوط بعينه مفقود لا أثر له، ومثل هذا كثير في التراث العربي وعليه لا بد القيام بحصر الكتب التي ألفها علماء التراث وأدركنا أنها من المفقودات، في عمل موسوعي تقوم به هيئات علمية مؤتمنة.

- المبحث الثالث:

دور مركز البحوث والدراسات الافريقية والترجمة بجامعة الملك فيصل بتشاد في العناية بالمخطوط.

مما يزيد من همة الباحثين عن كنوز المعارف هي تلك المدخرات التي حافظ عليها أصحابها من الضياء والتلف على الرغم من قدمها وأصالتها، فحفظت مكتبة مركز البحوث والدراسات الافريقية والترجمة بجامعة الملك فيصل بتشاد على عدد كبير من المخطوطات المحلية والإقليمية والعالمية بمختلف التخصصات، فمن بين 106 دولة مدرجة في مشروع المخطوطات الإسلامية في العالم وهو المشروع الرائد الذي تنفذه مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بين عامي 1989 – 1994، كانت دولة تشاد حاضرة وبقوة في هذا المشروع، الذي تم فيه مسح للتراث الإسلامي المخطوط في تشاد عام 1994م. وتؤكد نتائج المسح أنه يوجد في تشاد حوالي 99مخطوطة تقريباً محفوظة في 11 بين مكتبة خاصة وعامة ([9]) فوجود هذا العدد من المخطوط سوف يساعد الكثير من الباحثين إلى الرجوع إليها والاخذ منها في كتابة ابحاثهم ورسائلهم العلمية، إضافة إلى أنه مخزون ثقافي ينعش التراث الوطني.

نموذج من المخطوطات المطبوعة المنشورة التي احتوتها مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة.

- رحلة إلى وداي و دارفور: يناير 1873-أغسطس 1874 المؤلفGustav Nachtigalعام 2012م رقم ISBN (الرقم الدولي المعياري للكتاب) 9994256025, 9789994256020.

- تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان: تأليف محمد عمر التونسي يقع في (400) صفحة، تحقيق (همفري ديفيز). وتحقيق آخر لخليل محمد عساكر ومصطفى محمد سعد، 2006م ISSN 0851-02

المخطوطات الباقية في مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة.

مركز البحوث والدراسات الافريقية والترجمة بجامعة الملك فيصل بتشاد احتوت على مخطوطات سمينة في تخصصات مختلفة في القراءات والفقه وأصوله، والعقيدة والانساب والنحو والدعوة والتاريخ، ونسبة لعوامل كثيرة أشار إليها الباحث لم تجد هذه المخطوطات النور، وهذه فرصة سانحة كي ندعو عامة الباحثين إلى التوجه نحو مكتبة المركز والاطلاع على المخطوطات الباقية للاستفادة منها أو تحقيقها.

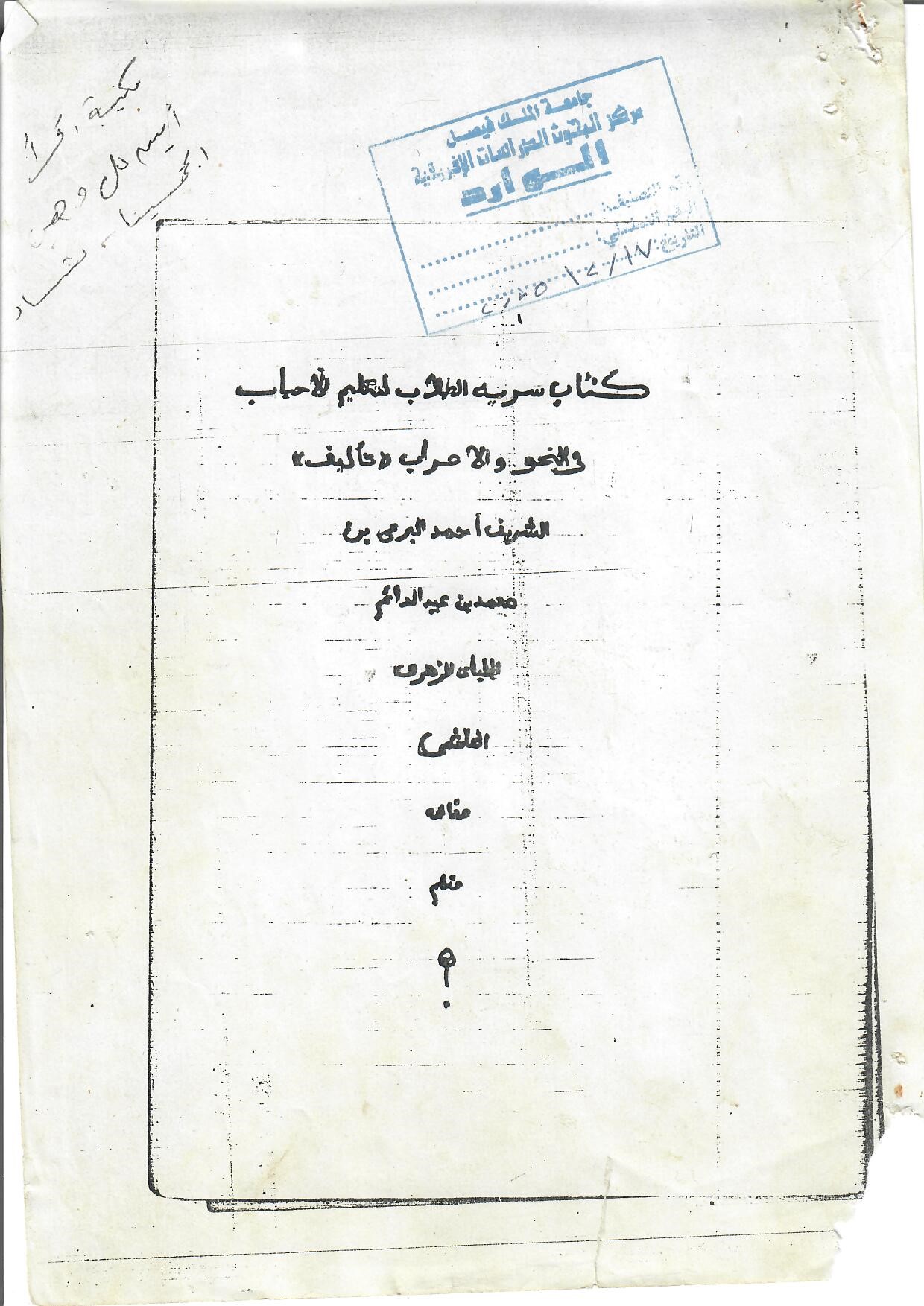

نموذج توضيحي لأحد المخطوطات المستودع في مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة في اللغة

حري أن نقدم نموذجا يقوي الطرح العلمي الذي بين أيدينا وقد اختار الباحث احد الموضوعات النحوية التي حملت عنوان: (منظومة سَرِيّة الطلاب في النحو والإعراب).وهي للشيخ أحمد البُرْعِي، التشادي، فهو مخطوط نحوي ألُف في مدينة أبّشّة بجمهورية تشاد سنة 1979م، ولم يحقق بعد، يتألف الكتاب من مقدمة تشمل أربعة وعشرين بيتا، ونظماً يتكون من مائه وأربـعة وستين بيتا، فخاتمة تتألف من اثني عشر بيتا، يلتزم البُرْعِي ،في أغلب موضوعات الكتاب، بالاختصار بقدر ما يحتاج إليه المبتدئ، ويُلاحظ أنه يـخـرج إلى الاختصار المخل أحيانا؛ فيكتفي بذكر بعض المسائل مجرد ذكر فقط في حين أن القارئ ينتظر التفصيل دون التطرق إلـى قواعدها وأحكامها الإعرابية، فكان يعلل البُرْعِي لآرائه بالقياس النحوي، والاستقراء،  والاجماع، ويشير إلى الاجماع بعبارات، مثل (رواه الثقاة ـ قال القضاة ـ جاء عن النحاة …).

والاجماع، ويشير إلى الاجماع بعبارات، مثل (رواه الثقاة ـ قال القضاة ـ جاء عن النحاة …).

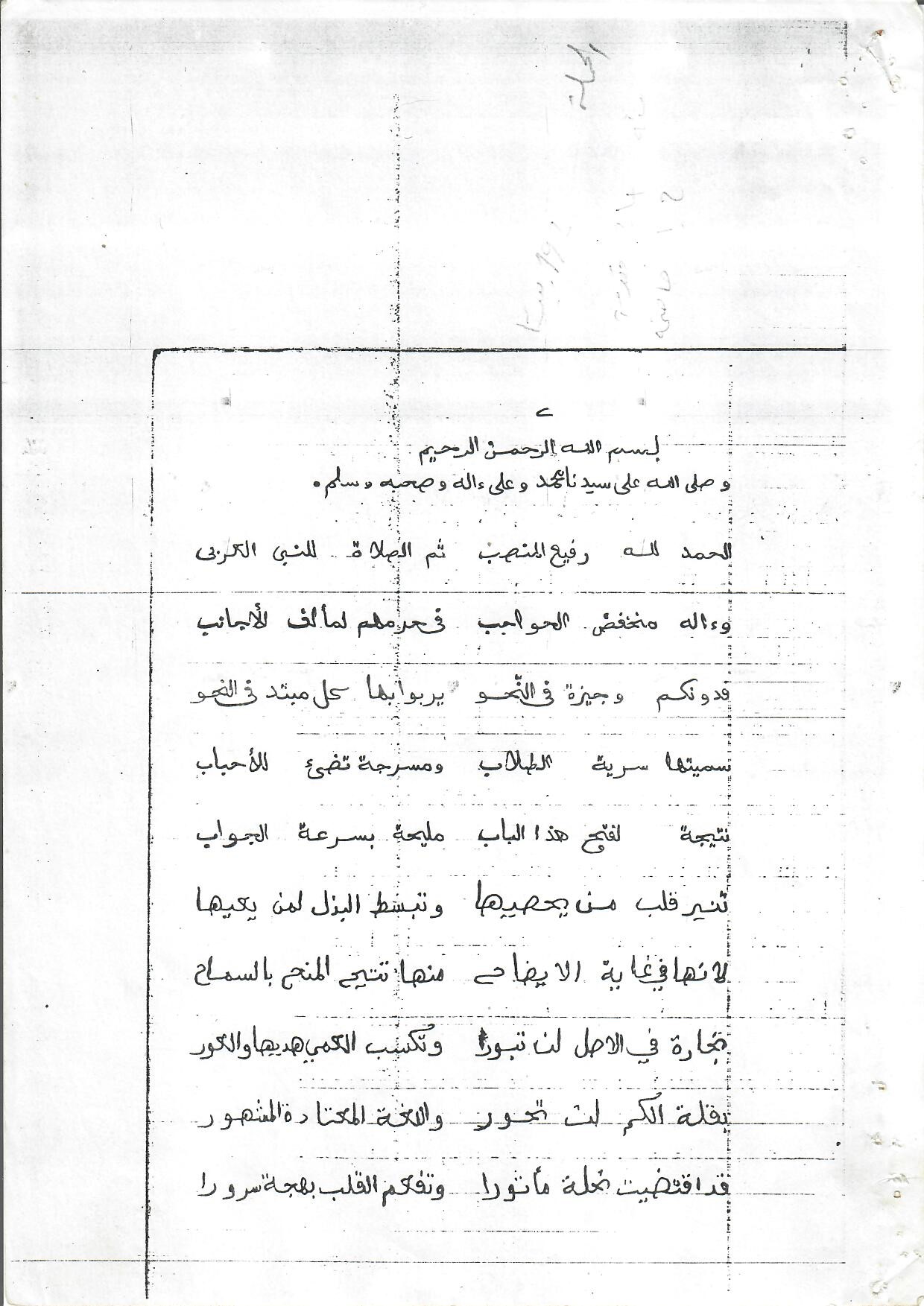

صورة من مخطوط (منظومة سَرِيّة الطلاب في النحو والإعراب).وهي للشيخ أحمد البُرْعِي، التشادي

الصفحة الأولى من المخطوط وهي صفحة العنوان

الصفحة الثانية من المخطوط

الصفحة الثانية من المخطوط

موقف الباحثين وطلاب الدراسات العليا من تحقيق المخطوط.

البحث العلمي مسؤولية علمية يقوم بعلاجها الباحثون وطلاب العلم، وأمر التحقيق يفضل أن يباشره أصحاب الخبرة والدراية بأمور البحث من الذين سبق عليهم كتابة الأبحاث الرصينة، فإذا قام أمثال هؤلاء بأمر التحقيق لأفاد كثيراً لأنه غير مرتبط بزمن محدد، غير أن الطالب مرتبط بزمن ملزم في أن يكمل أطروحته التي تقدم بها لنيل درجة علمية ما، ولذلك نجد مواقف الطلاب في أغلب الأحيان واضحة فالزمن عندهم أحد الحجج كما أنهم يرون التحقيق في غالب الأحيان لا يقبل التحليل وقد يتعذر وجود مساعد لفتح المغاليق، إضافة إلى أن أساليب المؤلفين المتقدمين معقدة تحتاج إلى المزيد من الوقفات لفهمها وتبسيطها، لذلك لا نجد تسجيل رسالة لنيل درجة علمية في تحقيق كتاب إلا اليسير النادر ، وبرى الباحث أن هذا النوع من العمل يهم الباحثين المتدربين أكثر ما يهم الباحثين المبتدئين.

فيرى عموم الباحثين أن تحقيق المخطوط من الأعمال العظيمة للباحث، حيث أنه أول من نفض غبار الكتاب وأول من قام بتسجيله والعمل عليه ثم طبعه ونشره، ولا شك أن أي عمل علمي يظهر على الساحة الثقافية، بثوب جديد لابد أن يكون له شأن عظيم كيف ما كان، ولذا نجد التسابق الظاهر بين الباحثين في اقتناء المخطوط الذي لم يسبق نشره، وعلى الرغم من كثرة ما حقق إلا أن الكثير منه متبقي يحتاج إلى من يحققه ومن هنا نطالب الباحثين الذين يعملون الآن في تحقيق مخطوط على أن لا يبخلوا بنشر عنوانه حتى لا يتكرر العمل فيه فقد يقوم بتحقيقه باحث آخر في بلد آخر وهو لا يدري فالإشعار الذي كان في السابق غير ملتزم به الآن وقد وجدت كتب كثيرة محققة من أكثر من محقق من غير زيادة، فتزيل الإشكالية إذا كان الكتاب فيه زيادات من المؤلف.

- الخاتمة، وأهم النتائج والتوصيات التي تو صل إليه الباحث.

بعد جولة علمية في عالم المخطوط الذي شهد له العالم قاطبة بأنه الأساس في تنمية المجتمعات بمختلف ثقافاتها ــــ وما وصلت إليه من تطورــــــ، أساسها ارتباطها بماضيها، فما هو إلا امتداد لما قدمه الاسلاف من فكر وعلم، حينها لم تكن الوسائل المتعلقة بالطباعة متوفرة، فبقي نشاطهم العلمي مخطوط، فعكف عليه النساخ فيما بعد ــــ أيام العصور الزاهرة ــــ في نسخها ليسهل أمر تداولها ونقلها، على الرغم من ثقلها، ومع تقدم الزمن والعالم يسعى في تنمية فكره فاكتشف الآلات الميسرة لطباعة المخطوط ونشره على أوسع نطاق خدمة للعلم، ولأن المعرفة ليست ملكاً لأحد، فجاءت الطفرة العلمية وعمت الكتب المطبوعة أغلب مكتبات المدن والبلدات في العالم الإسلامي وغيره، من خلال هذه الدراسة استنتج الباحث أهم النقاط لآتية:

- الثراء العلمي الراهن مربوط بالإرث المتروك الذي لولاه لما تقدم العالم نحو التطور العلمي المشهود.

- كل الباحثين يتفقون على أنه لا بد من الوقوف على آراء المتقدمين ودراستها وتحليلها لما لها من ارتباط بواقع الناس وأنها سبيل لنهضة الأمم.

- الاهتمام المشهود من قبل المستشرقين في البحث عن المخطوط وتحقيقه أمر لم يكن إلا بعد تفكير عميق فيما يؤل إليه الأمر بعد التحقيق.

- قدم أبناء الأمة الإسلامية في مختلف العصور عصارة أفكارهم في مختلف المعارف الإنسانية، فانتقل المخطوط إلى كثير من المدن التي فيما بعد وجد فيها المخطوط.

- هجرة العلماء إلى أفريقيا خلف آثار علمية بارزة حافظ عليها كوكبة من العلماء مخلفين فيها الإنجاز العلمي والي تم تحقيقه فيما بعد.

- هناك مراكز علمية ومستودعات للمخطوطات جمعها علماء افريقيا محفوظة من غير تحقيق في كثير من المدن.

- ما خلفه العلماء من تراث علمي في مدينة ابشة بدولة تشاد تم رفعه إلى مدن أوربية في مقدمتها باريس.

- التراث الذي جمُع في مركز البحوث والدراسات الافريقية بجامعة الملك فيصل بتشاد يعد القلة القليلة من المخطوط الذي كتبه علماء تشاد.

التوصيات:

يوصي الباحث بالآتي

- وضع جائزة سنوية لتحقيق الكتاب المخطوط، وذلك تحفيزا للعلماء وتشجيعا لهم.

- دعم الجهود المبذولة من قبل الافراد في جمع المخطوط والعناية به.

- تكريم الباحثين المحققين سنويا.

- تشييد المباني الحديثة الحافظة للمخطوط.

- ترميم دور المخطوطات بصورة مستمرة مع إضافة المواد الحافظة له.

- إقامة المؤتمرات الخاصة بإبراز دور المخطوط وأهميته.

- جعل يوم خاص يحمل اسم (يوم المخطوط) وتسجيله بشكل رسمي في المحافل الدولية.

المصادر ولمراجع:

مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، شارع فهد السالم، الكويت، 1977م

مسند إسحاق بن راهويه، تح: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، سنة النشر 1411هـ 1990م

مجلة أوراق ثقافية، تحقيق التراث المخطوط وأهميته، محمود الشوك، السنة الخامسة، العدد الرابع والعشرون ، مارس 2023م، بيروت – لبنان

مجلة الحوار المتوسطي، مناهج ومتطلبات تحقيق المخطوط، مولاي محمد، المجلد التاسع، العدد 3،

منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، ثريا عبد الفتاح ملحس، منشورات دار الكتاب اللبناني، سنة1960م.

china. Cambridge University. Press15.part158-201 Joseph Nidam, Science and civilization in printing 1985) paper and

نبذة مختصرة عن التراث الاسلامي في تشاد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، https://al-furqan.com/ar/national-days /

الهوامش:

-

)) ينظر: china. Cambridge University. Press15.part158-201 Joseph Nidam, Science and civilization in printing 1985) paper and ↑

-

)) تعتبر مكتبة الإسكندرية الملكية أول مكتبة عرفت في التاريخ أنشأت على يد خلفاء الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام وكان تضم وقتئذ أكثر من سبعة ألف كتاب بما ذلك أعمال هوميروس ومكتبة الفيلسوف ارسطو، كا عرفت لدى المسلمين دار الحكمة أوبيت الحكمة وهي أول مكتبة أكاديمية أسسها الخليفة هارون الرشيد في بغداد في العام 395هـ الموافق 1004م. كما بعتبر العالم الأمريكي (ملفل لويس كوسث ديوي) مخترع للتصنيف المكتبي . ↑

-

)) ينظر: بدوي، مناهج البحث العلمي،19-20. ↑

-

)) ينظر: مسند راهويه 1/ 265. ↑

-

() ينظر: مجلة أوراق ثقافية، تحقيق التراث المخطوط وأهميته، محمود الشوك، السنة الخامسة، العدد الرابع والعشرون ، مارس 2023م، بيروت – لبنان ↑

-

() ينطر: مجلة الحوار المتوسطي، مناهج ومتطلبات تحقيق المخطوط، مولاي محمد، المجلد التاسع، العدد 3، ص:12-23 ↑

-

() مجلة الحوار المتوسطي، مناهج ومتطلبات تحقيق المخطوط، مولاي محمد، المجلد التاسع، العدد 3،ص:8 ↑

-

() ينظر: منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، ثريا عبد الفتاح ملحس، منشورات دار الكتاب اللبناني، سنة1960م، ص:246. ↑

-

)) ينظر: نبذة مختصرة عن التراث الاسلامي في تشاد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، https://al-furqan.com/ar/national-days / ↑